Search for lenses, articles and help

文章简介

变形宽银幕镜头的设计初衷是捕捉比球面镜头更宽的水平视角,从而实现宽银幕呈现。这种效果通过在拍摄时光学压缩图像宽度(称为“挤压”)实现,之后通过解压缩(de-squeezing)还原影像。历史上,这一过程通常在放映时以光学方式实现,而如今可以在编辑软件中数字化完成,甚至通过数字摄影机系统实时监看实现。

变宽镜头具备许多独特的特性,这些特性为影像带来独特的视觉感受。与球面镜头相比,变宽镜头的光学效果更加丰富,为创作者提供了更丰富的选择。当然,这也带来了更多主观性和审美偏好。总体而言,球面镜头的画面更贴近现实,而变宽镜头则更富有奇幻与神秘色彩。

历史沿革

“Anamorphic”一词源自希腊语“anamorphosis”,意为“重新塑形”。变形影像的概念可追溯至16世纪的绘画艺术,当时的艺术家创作了被称为“变形画”的作品,这些作品看似扭曲,但通过镜面反射便可恢复原状。

变形艺术 – Adriaan P. Goddijn

20世纪20年代末期,变形摄影的各种技术被引入电影行业。然而,由于经济大萧条的影响,该技术的应用受到限制,发展也一度停滞。1950年代初,随着第二次世界大战后的电影院观众数量急剧下降以及家庭电视机的普及,电影行业开始复兴早期的3D技术,并重新探索20年代和30年代的宽银幕技术。

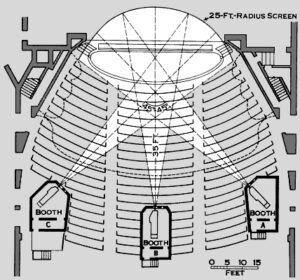

1952年9月,纪录片《This is Cinerama》(《这就是全景电影》)在纽约首映。这部电影由Merian C. Cooper执导、Harry Squire拍摄,采用了一种特殊的三镜头摄影系统。这个系统通过三组27mm的球面镜头拍摄重叠的画面,并将其投射到三条胶片上,从而呈现出宽度达到普通电影屏幕三倍的画面。尽管复杂的放映系统限制了这部电影只能在四个城市上映,但它仍吸引了两年的满座观众。看到这一机会,其他好莱坞制片公司纷纷开发自己的宽银幕系统。

Cinerama 投影过程 – 公共领域

CinemaScope 的诞生

20世纪福克斯公司时任总裁Spyros Skouras 认为,为了让宽银幕呈现变得更普及,必须基于现有的摄影和放映技术,而非依赖于像Cinerama 这样复杂的系统。1952年12月,Skouras与技术总监 Earl Sponable 前往欧洲寻找法国天文学家Henri Chrétien的“超广角”(Hypergonar)镜头技术及“Anamorphoscope”系统。

Henri Chrétien早在1927年就申请了自己的变形光学系统专利,其设计原理是基于他在一战期间为坦克研发的潜望镜系统,可提供180°无失真的视野。尽管派拉蒙影业曾购买其技术,但大萧条期间该计划被搁置,专利权最终回到Chrétien手中。到了1950年代,这项专利一度被Rank 公司(Rank Corporation )持有,等专利权再度回归到天文学家手中时,20世纪福克斯仅比华纳兄弟提前一天联系到了Chrétien。

福克斯将其系统命名为CinemaScope,并使用了与当时设备兼容的35mm 4孔学院规格胶片框架。基于Chrétien 创新的变宽镜头由Bausch & Lomb制造,可直接适配现有设备。福克斯并未将该系统设为专有,而是开放给竞争对手,使其迅速成为放映格式动荡时期最常见的宽银幕格式。

CinemaScope 标志 – 开放技术

CinemaScope Logo – Public Domain

画幅比例

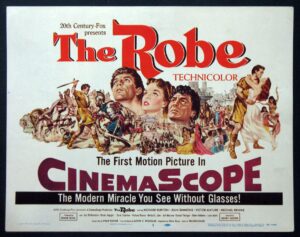

由于没有针对这一格式的预先标准,美国电影摄影师协会(ASC)的Leon Shamroy 使用默片时期胶片配置的全画幅1.33:1(4:3)摄影机拍摄了20世纪福克斯出品的《圣袍千秋》(The Robe, 1953)。通过2倍变形压缩,投影画幅比例达到了2.66:1。然而,实际操作中的限制使得大多数影院无法实现更宽的画幅,因此未尝试超过2倍压缩的可能性。随着时间推移,胶片框架上添加了四条声轨,导致投影画幅比例缩减至2.55:1。1957年,美国电影与电视工程师协会(SMPTE)将此标准化为2.35:1,而1971年标准变更为2.39:1。1993年再次调整了尺寸,但投影比例仍保持为2.39:1。

《圣袍千秋》海报 – 开放技术

镜头构造与画面压缩

在球面镜摄影中,图像的画幅比例由成像器的形状决定。无论是数字传感器还是胶片,记录的画幅宽度无法超过成像器允许的范围。虽然可以通过裁切顶部或底部来人为地创造更宽的画幅,但这会牺牲部分图像面积,而宽度仍然由成像器限制。

变宽镜头摄影允许在相同尺寸的成像器上捕捉比原始格式更宽的图像,通常是两倍宽。完整的变宽镜头通常由一个常规的球面“成像”镜头(本身是一组光学元件)和一个变形附加组件组成,用于压缩图像。变形组件通常由多个光学元件组成,称为“变形体”或“变形模块”。球面镜头元素具有球面曲率,而变形元素则具有圆柱曲率。

变形模块在垂直轴上的光学能力通常为零,而在水平轴上则为0.5倍。这会将球面镜头的焦距在水平方向上减少一半,从而在解压呈现图像时实现2倍的宽度扩展。例如,50mm变宽镜头在垂直方向上的视角与50mm球面镜头一致,但在水平方向上的视角等同于25mm球面镜头。

2倍压缩被广泛视为标准,许多变形宽银幕电影的典型特性由此而来。例如,Cooke Anamorphic/i S35 镜头采用2倍压缩。而其他压缩比率也存在,如Cooke Anamorphic/i FF镜头的1.8倍。随着变形元素压缩的降低,特性也会随之减弱。较弱的压缩比(如1.3倍和1.5倍)可能被视为对原始工艺的一种折中。

变宽镜头特性的另一个关键因素是变形体在镜头中的放置位置。它可以位于镜头前部、镜头内部分布式排列或镜头后部。后部变宽镜头会生成纵向拉伸的图像,而不是横向压缩的图像。后部变宽镜头的行为更像传统球面镜头,而变宽镜头的经典外观由传统的前部变形体排列定义,如Cooke 的变形宽荧幕镜头系列及其变形宽荧幕变焦镜头所示。

数字世界中的变宽摄影

得益于精确的实时解压监看和更高灵敏度的传感器,高端数字摄影机系统使变形宽银幕摄影更加普及。然而,关于数字传感器尺寸与变形捕捉的关系仍值得关注。学院变宽规格为20.96mm x 17.53mm,捕捉比例为1.19:1,但没有数字传感器与此规格完全匹配。因此,要实现2.39:1的画幅比例,捕获的图像通常需要左右裁切。例如,2倍变宽镜头在16:9传感器上会产生3.56:1的未裁切图像。

不同摄像机的传感器尺寸或监看模式各异,以支持不同的帧率和分辨率。例如,4:3和3:2传感器比例已变得常见,但去解压后仍需裁切至2.39:1。简而言之,务必在拍摄时检查取景框线以确保准确的构图,并在整个后期流程中保持这一要求。

变形宽银幕摄影的许多特点深受电影人青睐。首先,较宽的图像更接近人类眼睛的自然视角,我们的视野在左右方向上的周边视觉比上下方向更宽广。这使得一些电影人认为这种格式更具沉浸感。

变形宽银幕摄影中独特的一个方面是椭圆形的焦外成像。这是因为圆柱镜片位于入射瞳前,导致镜头的两条不同放大轴对焦外区域产生椭圆形模糊斑点。这种椭圆形的焦外光点主要出现在失焦高光处,但实际上影响到所有失焦区域。椭圆形的形状被认为更具绘画感,同时还能掩盖失焦元素的实际形状。在2倍变宽镜头中,横向压缩因子会使焦外图像的横向尺寸仅为纵向的50%。例如在Cooke Anamorphic/i S35 SF镜头中,《礼貌社会》(Polite Society)(2023 英国)展示了这种独特的焦外效果。

椭圆形散景(焦外呈像) – 《礼貌社会》(2023)导演:尼达·曼祖尔,摄影:阿什莉·康纳 – 使用库克变宽镜头/i S35 SF拍摄

变形摄影中最为人熟知和经常引用的元素是变宽镜头的光晕。虽然所有镜头的光晕表现各不相同,且各具独特特征,但更为戏剧化和易识别的光晕长期以来都与这种格式相伴随。这些光晕通常表现为水平方向(或垂直方向)的光带和椭圆形的光斑。其效果独特又美丽。

较柔和的光晕,例如鬼影,仍然模仿瞳孔的形状,但它们往往呈现出更为椭圆的形态。光晕的颜色通常由镜头元素的涂层决定,但多年来,蓝色光带已成为变形宽银幕镜头的代名词。在某些情况下,变宽镜头可能会同时展示变形光晕和球面光晕的组合——这一效果是该格式的独特之处。后置变宽镜头设计则不具备这些独特的光晕特性。

变宽镜头上的光晕 – 《霓虹恶魔》(2016)导演:尼古拉斯·温丁·雷弗恩,摄影:娜塔莎·布赖尔 ASC ADF – 使用库克 Xtal Express镜头拍摄

更为微妙的差异

在大多数情况下,镜头的构图由水平视角决定。这意味着在拍摄变宽镜头时,通常使用的镜头焦距是拍摄球面镜头时焦距的两倍。在相同的摄影机与拍摄对象的距离下,整个镜头组件中的基础球面镜头焦距是平常的两倍。因此,在给定的水平视角下,变宽镜头的景深将比球面镜头要浅,这种审美效果让许多电影制作人认为更加令人愉悦。

变宽镜头中的椭圆形压缩还为镜头的焦外增添了一种抽象的元素。这是一种人眼在现实世界中无法体验到的效果,因为我们眼睛的工作方式更接近于球面镜头。变宽镜头的清晰部分与模糊部分相比,可能会显得更为有质感。

作为人类,我们可以轻松地理解现实世界中的模糊元素,拍摄时使用球面镜头的图像也有相同的表现,因为模糊是旋转对称的。然而,变宽镜头中,每一个前端接收的点会从镜头后部投射出两个光点:一个是垂直方向的,另一个是水平方向的。这两者分别属于两个不同的垂直平面,它们具有不同的放大倍数和形态。这导致了椭圆形或椭圆形的焦外虚化,也使得那些模糊的对象呈现出更具印象派风格的效果,难以被我们的脑海直接解读。相比球面镜头,变宽镜头及其独特的虚化效果更能吸引我们的注意力。

焦外物体,《Polite Society》 (2023) 导演:Nida Manzoor,摄影:Ashley Connor – 使用库克 Anamorphic /i S35 SF镜头拍摄

变宽镜头图像从清晰到模糊的过渡比较难以量化。长焦距和图像的圆柱形压缩结合起来,相比于球面镜头,能在焦外区域创造出更“有机”的质感。焦距较长在其中起到了作用,但即使是当画面处于清晰对焦时,图像也不会呈现出明显的由清晰到模糊的硬性过渡。这种过渡因放大、较浅的景深以及椭圆形延展的虚化效果而显得更自然。

许多变宽镜头还往往具有一定程度的畸变。这种畸变可以被视为一种美学手段,帮助引导观众的视线朝向画面中心。桶形畸变使得直线弯曲,产生一种复古感,适合某些项目使用。变焦时的呼吸感在变宽镜头上呈现不同的效果,调整焦距时,垂直方向的焦点会增大或缩小。不同镜头间这一特性可能有所不同,但它也可能是一个受欢迎的特征。

传统上,电影制作会在拍摄过程中坚持使用球面镜头或变宽镜头,但其实并没有什么阻止人们混合使用不同的镜头系统,并通过裁剪来达到统一的纵横比,或者不裁剪也可以。现代数字摄影机的便利性在于能够快速切换不同的拍摄纵横比,这在《僵尸新娘大战世界》(Scott Pilgrim vs. The World)中得到了体现,Bill Pope (ASC)使用变宽镜头拍摄打斗场景,并裁剪成1.85:1的纵横比,以保持整个影片统一的画面比例。相比之下,导演Wes Anderson则常常在不裁剪的情况下在球面镜头和变宽镜头之间切换,从而导致影片中纵横比的变化。

《僵尸新娘大战世界》(2010)中混合格式并通过裁剪保持比例,导演:Edgar Wright,摄影:Bill Pope (ASC)

《布达佩斯大饭店》(2014)中混合格式和比例,导演:Wes Anderson,摄影:Robert Yeoman (ASC)

Cooke 和变形宽银幕镜头

多年来,随着更多变形宽银幕镜头的问世,Cooke Speed Panchro 镜头成为了众多变形宽银幕系统中最常用的拍摄镜头之一。其早期应用之一是斯坦利·库布里克的《斯巴达克斯》(1960),由拉塞尔·梅蒂(Russell Metty ASC)使用 Delrama 变形适配器拍摄。随后,许多制作中广泛使用的 Panavision C 系列和 JDC 的 Xtal Xpres 镜头也采用了 Speed Panchro 镜头。

《斯巴达克斯》(1960),导演:斯坦利·库布里克,摄影:拉塞尔·梅蒂 (ASC)

2013 年,Cooke 推出了一整套变形宽银幕镜头系统,即 Anamorphic/i S35 系列。这些镜头在现代变形宽银幕系列中融入了 Cooke 的经典影像风格,具有 2 倍水平压缩,展现了许多标志性的变形宽银幕特性。具有较强桶形畸变的变宽镜头在横摇和俯仰运动中可能会产生画面失真问题,因此光学设计师 Iain Neil 在镜头边缘引入了轻微的枕形畸变,以消除这种“游动”效果。

随着更大拍摄格式的应用,Cooke 转向全画幅变形宽银幕镜头,并于 2018 年发布了 Full Frame Plus Anamorphic/i 系列。1.8 倍压缩比被选为在保持传统 2 倍变形宽银幕特性同时,更高效地覆盖现代数字传感器的长宽比。

对于上述两种变形宽银幕镜头,Cooke 还推出了“特殊光晕”版本,这一系列增强了与传统变形宽银幕玻璃相似的光晕特性。此外,每个系列中还包括一款微距镜头,为变形拍摄提供了独特可能性。

Cooke Anamorphic 32mm 特殊光晕及演示视频截图

变焦和变形宽银幕镜头?

变形宽银幕镜头本身的设计已经比球面镜头复杂得多,增加变焦功能更是一项工程壮举。为了规避这一难题,市场上的许多变形宽银幕变焦镜头实际上是后部转换的传统球面变焦镜头。然而,如前所述,后置变宽镜头会显著减少甚至完全丧失变形宽银幕的独特特性。与前置变宽镜头相比,后置变宽镜头的光线和图像质量也会有所损失。幸运的是,目前市场上有一些前置变宽变焦镜头,包括 Cooke 提供的两款现代产品:2016 年推出的 35-140mm T3.1 和 2017 年推出的 45-405mm T4.5。

Cooke 变形宽银幕变焦镜头

结语

变形宽银幕镜头起源于对宽屏展示的追求,但其持久吸引力和魅力在于其独特的美学和特性,这些特性让摄影师得以自由发挥创意。无论是想在影像中加入一丝神秘,还是用独特的光晕制造冲击力,亦或是强化虚拟世界的视觉效果,变形宽银幕镜头都是创造独特且情感丰富画面的重要选择。